„Wisse, Liebste... und eile“: Franziskus schreibt seiner Freundin

Eine innige Beziehung zwischen Franziskus und der „Frau Jacoba“ kann für Gesprächsstoff sorgen. Ein überlieferter Brief dürfte aber wahrscheinlich vielmehr einen Einblick geben in die tiefe Verbundenheit von zwei Menschen – über den Tod hinaus.

Im Monatswechsel von September zu Oktober sind es 799 Jahre her, seit Franziskus einen seiner schönsten Briefe diktierte. Die letzten Zeilen an die römische Freundin Jacoba de Sette Sogli sind so berührend, wie sie unnötig waren. Denn bevor der Brief zu Ende geschrieben und ein schneller Bote gefunden war, der ihn eilig nach Rom bringen würde, traf Jacoba in Assisi ein. Und oh Wunder: Sie hatte alles dabei, was Franziskus sich von ihr am Ende seines Lebens wünschte (FQ 438-440)! Während die deutschsprachigen Franziskus-Quellen dieses Schreiben an die Freundin nicht abdrucken (FQ 142), hält der italienische Herausgeber der Editio critica die überlieferte Briefversion „mit begründeter Wahrscheinlichkeit“ für echt.

Römische Bekanntschaft

Bevor wir den Brief näher betrachten, gilt es die Frage zu klären, wer diese „edle Frau Jacoba“ war. Die adelige Tochter der deutschstämmigen Normanni-Familie wurde in Rom gegen 1190 geboren und war damit ein paar Jahre jünger als Franziskus. Sie heiratete nach 1202 den Römer Adeligen Graziano Frangipani. Der Herr des Albanerstädtchens Marino wohnte in einem Teil des ehemaligen Kaiserpalastes von Septimius Severus beim römischen Circus Maximus. Septizonium genannt, gab der Residenzort dem Familienzweig den Beinamen de Sette Sogli. Lange Zeit „Settesoli“ geschrieben, hat der Name nichts mit „sieben Sonnen“ zu tun. Vor 1204 wurde Jacoba Mutter von Giovanni, dem der Bruder Graziano Giacomo folgte. Um 1210 starb der Gatte. Vielleicht lernte Jacoba im Jahr 1212 etwa 23-jährig Franziskus anlässlich seines zweiten Besuchs bei Innozenz III. kennen. Franziskus pflegte danach bei seinen Romaufenthalten – datierbar sind Besuche 1215, 1217, 1219, 1223 und 1225 – auch bei Jacoba zu weilen.

Innige Verbundenheit

Die junge Witwe verzichtete nach dem Tod des Gatten auf eine neue Heirat, verwaltete die umfangreichen Besitzungen der Familie und zeichnete sich durch Versöhnlichkeit in einem alten Konflikt mit dem Savelli-Clan aus, der mit Honorius III. ab Sommer 1216 den Papst stellte. Intensivere Kontakte zu Franziskus dürften in die Wochen des Vierten Laterankonzils fallen, an dem im November 1215 rund 1400 Bischöfe, Prälaten, Äbte und Abordnungen weltlicher Herrscher teilnahmen. Die adelige Herrin sorgte auch für eine franziskanische Bleibe im römischen Trastevere-Quartier. Nachdem sie neben Franziskus auch Brüder bei sich aufnahm, bewegte sie die Benediktiner der Abtei San Cosimato, diesen im Hospital San Biagio Gastfreundschaft zu bieten. Das Hospiz nahm Aussätzige und später Pilgernde auf. Die Blasiuskapelle wurde in den späteren Klosterbau von San Francesco a Ripa integriert. In Erinnerung bleibt dank Bonaventura die schöne Geschichte eines Lammes, das Franziskus der Freundin in Rom anvertraute und das sie auch in die Gottesdienste begleitete (FQ 737). 1226 kam Jacoba mit ihren zwei Söhnen und großem Gefolge an das Sterbelager des Freundes. Dass sie eintraf, bevor der Brief auf den Weg ging, zeugt von einer tiefen Freundschaft und einer Verbundenheit, die auch über die Reisedistanz von 180 km Tage im Voraus spürte, wie es um den Freund stand und was er sich von der Freundin über ein letztes Wiedersehen hinaus noch wünschte:

Der Frau Jakoba, Dienerin des Höchsten, wünscht Bruder Franziskus – arm und klein in der Nachfolge Christi – Lebensfülle im Herrn

und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes.

Wisse, Liebste: Christus hat mir in seiner Liebe offenbart, dass das Ende meines Lebens naht.

Wenn du mich deshalb noch lebend antreffen möchtest,

beeile dich nach Erhalt dieser Zeilen und komm schnell zur Portiuncula-Kapelle.

Wenn du nicht bis Samstag hier bist, wirst du mich nicht mehr am Leben finden.

Und bringe bitte graues Leinen mit, in das du meinen Körper einhüllen kannst und auch Wachskerzen für die Beerdigung.

Ich bitte dich zudem, mir noch einmal von jener Süßspeise mitzubringen, die du mir zu backen pflegtest,

wenn ich jeweils krank und schwach (bei dir) in Rom weilte.

Im Sterben begleitet

Dass Franziskus noch an Mandelkuchen denkt, steht derart quer zu mittelalterlichen Vorstellungen vom guten Sterben eines asketischen Heiligen, dass Forscher in der abschließenden Bitte ein deutliches Motiv für die Echtheit des Briefes erkennen. Ähnlich wie Klara und ihre Schwestern sieht Franziskus die römische Freundin mit Gott dreifach innig verbunden: wie Maria dem Höchsten dienend, von Christus mit Lebensfülle beschenkt und Gefährtin der heiligen Geistkraft. „Liebste“ (carissima) hat im Lateinischen weit größeres Gewicht als in der italienischen Umgangssprache heute. Franziskus möchte von Jacoba zur Beerdigung vorbereitet werden, die er sich ganz schlicht bei der Portiuncula-Kapelle vorstellt. Dazu wünscht er sich ein ärmliches Leinentuch und Kerzen. Erinnerungen, die auf Bruder Leo zurückgehen, ergänzen, dass Jacoba zusätzlich Weihrauch mitbrachte (FQ 1095-1096). Was in Assisi geschah, bestätigt das Bild einer tief vertrauten und zärtlichen Freundschaft: Jacoba trifft ein, bevor der Brief auf den Weg geht. Die Brüder freuen sich herzlich über ihre Ankunft. Franziskus blüht auf und scheint die Krise noch einmal zu überwinden. Als er Tage später dennoch stirbt und in der Marienkapelle aufgebahrt wird, führt Elia die Trauernde nachts zum Verstorbenen und ermutigt sie, den Freund noch einmal zu umarmen: „Nimm ihn noch einmal in die Arme, den du in seinem Leben so geliebt hast!“ Thomas von Celano, der Frauen in seiner Biografie eher ungern erwähnt, fügt hinzu, dass Jacoba in dieser letzten Stunde der Intimität ihren Freund „immer wieder zärtlich umarmte und küsste“ (FQ 439).

Nah dran am Bruder

Dass Franziskus seine Freundin als „Bruder Jacoba vermännlicht“ hätte, wie Helmut Feld behauptete, missdeutet die Quelle: Der Heilige nennt Jacoba bewundernd „domina“ (edle Frau) und hebt mit dem Zusatz „sie ist unser Bruder“ die Schranken auf, die nur Brüder in den inneren Bereich der Portiuncula eintreten ließen.

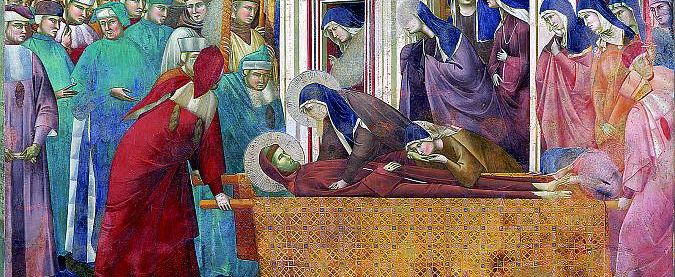

Am folgenden Vormittag überführt Assisi Franziskus nach San Giorgio, um ihn da zu bestatten: Das Giottofresko zeigt Jacoba bei diesem festlichen Zug vor San Damiano mit blonden Zöpfen und in rotem Kleid, eine Hand an der Bahre des Poverello und Klara ganz nahe. Nach der Bestattung reist sie nach Rom zurück, nimmt das Kissen mit, auf dem der Kopf des Sterbenden ruhte, und kleidet dieses in wertvollen Stoff mit der Inschrift: „Confessor Domini Franciscus ad ethera migrans hoc capitale tenuit super caput almum. Valete in Domino et orate pro me“ (Gottes Bekenner Franziskus hat, als er in den Himmel wanderte, dieses Kissen unter seinem segensvollen Kopf gehabt. Seid stark in Gott und betet für mich).

Über den Tod hinaus

Kurz nach Franziskus’ Tod verlor Jacoba ihren Sohn Giacomo und erzog dessen Sohn Angelo, der ebenfalls früh starb. Ein letztes Dokument lässt Jacoba als Herrin in Rom 1237 zusammen mit ihrem Sohn Giovanni agieren: Sie verordneten gemeinsam, dass in ihrem Städtchen Marino und seinem Territorium die „bonae consuetudines“ erhalten bleiben. Die moderne Biografin Amneris Marcucci vermutet großzügig gewährte Freiheiten im Holzschlagen, Heueinbringen, das Weidenlassen von Vieh, sowie ehrenhafte lokale Verwalter. Die Güter gingen sukzessive an ihren Sohn Giovanni über, den das Volk von Marino „Vater“ nannte. Er verordnete in seinem Testament, dass sein Besitz in Marino nach dem Tod der direkten Nachkommen an die Armen der Stadt und die Klöster der Region gehen sollen. Das geschah später auch trotz Einspruch der Gattin Saracena, die als Witwe gleich eine neue Heirat einging. Ab 1237 lebte Jacoba in Assisi, wo sie 1239 im Klausurbereich der Basilika San Francesco ihr Grab finden sollte: Eine Ehre, die auch Franziskus’ Mutter Giovanna „Pica“ zukam und in der sich die hohe Bedeutung der Freundin für Franziskus und seine Brüder zeigt.