Vom Marktschreier zur digitalen Werbung: Kauf dich glücklich!

Schon seit Jahrhunderten versucht Werbung, uns zu beeinflussen – einst durch laute Rufe, heute durch digitale Algorithmen. Wir entdecken, was uns „fehlt“ und werden verführt, unser Glück zu kaufen. Dabei ist Werbung, wie wir sie heute kennen, längst nicht am Ende ihrer Möglichkeiten.

Schon wieder Werbepause? Wer sich auf einen gemütlichen Abend zu Hause vor dem Fernseher freut, der muss sich darauf einstellen, dass der spannende Film zwei bis drei Mal pro Stunde von längeren Werbepausen unterbrochen wird. In der Regel geht dann ein genervtes Raunen durchs Zimmer. Einfacher lässt sich die Sache am Briefkasten lösen: Ein Aufkleber „Werbung, nein danke!“ sorgt dafür, dass der Postbote unverrichteter Dinge weiterzieht und keine dutzend Werbeprospekte einwerfen kann.

Zu diesen nahezu klassischen Problemen kommt seit einigen Jahren die Werbung im Internet hinzu. Wer eine Flugreise bucht, der bekommt in der Anzeige nebenan auf dem Bildschirm gleich die besten Hotels und die günstigsten Mietwagen angeboten. Und mittlerweile hat vermutlich auch jeder schon einmal von Geschichten gehört wie: Man hat sich mit einigen Leuten über ein Thema unterhalten, zum Beispiel eine Erkältung oder Schwierigkeiten beim Treppensteigen. Kaum macht man das Handy wieder auf, da bekommt man Werbung für Hustenbonbons präsentiert oder Facebook, Youtube und Co. zeigen Links für einen Treppenlift. Reichlich mysteriös – doch scheinbar unvermeidlich: Werbung begleitet uns auf Schritt und Tritt.

Immer neue Möglichkeiten

Werbung begleitet die Menschheit jedoch nicht erst seit Fernsehspots oder Internetbannern. Schon in der Antike machten Händler auf Märkten mit lauten Rufen oder bemalten Schildern auf ihre Waren aufmerksam und stießen dabei nicht nur auf Begeisterung. So schildert Cicero das Geschrei der Kleinhändler und bezeichnet deren Tätigkeit abfällig als „negotium sordidum“, also als unsaubere, wenig ehrenvolle Beschäftigung. Auch der Philosoph Seneca klagt rund ein Jahrhundert später während eines Aufenthalts im mondänen Badeort Baiae über die ständige Geräuschkulisse: Ob Getränkeverkäufer, Kuchenbäcker, Wurst- oder Gebäckhändler – das aufdringliche Werben der Händler empfand er als lästig und störend.

Mit der Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert eröffneten sich für das Werbegeschäft völlig neue Möglichkeiten: Flugblätter und Anschläge verbreiteten Nachrichten, Angebote und auch politische Botschaften in größerem Stil. Im 19. Jahrhundert folgte der Durchbruch der Anzeigen in Zeitungen und Zeitschriften – ein Medium, das erstmals gezielte Zielgruppenansprache erlaubte. Die Industrialisierung brachte zugleich die Massenproduktion hervor, wodurch Werbung an Bedeutung gewann, um Produkte überhaupt sichtbar zu machen. Im 20. Jahrhundert prägten vor allem Radio- und Fernsehwerbung das Bild: einprägsame Jingles, markante Slogans und bewegte Bilder, die Emotionen wecken sollten. Werbung entwickelte sich so von der simplen Anpreisung zur hochspezialisierten Kommunikationsform – bis hin zu den datengetriebenen Strategien unserer digitalen Gegenwart.

Gläserner Mensch

Im Internet funktioniert Werbung längst nicht mehr nur über allgemeine Banner oder Pop-ups. Stattdessen sammeln Cookies und andere Tracking-Technologien Informationen über das Surfverhalten von Nutzerinnen und Nutzern: Welche Seiten werden besucht, welche Produkte angesehen, wie lange bleibt man auf einer Seite? Auf dieser Basis können Werbeanzeigen gezielt personalisiert werden. Ein Beispiel: Wer sich jüngst ein Buch über die Geschichte der österreichischen Monarchie gekauft hat, der könnte sich doch auch für das englische Königshaus oder die neuste TV-Serie rund um Royals und Co. interessieren und bekommt die entsprechenden Empfehlungen angezeigt. Solch personalisierte Werbung hat Vorteile – sie kann für den Nutzer relevanter und nützlicher sein. Gleichzeitig wirft sie Fragen zum Datenschutz auf, da persönliche Daten ohne vollständige Transparenz genutzt werden. Consent-Banner und Datenschutzeinstellungen sollen hier Abhilfe schaffen, doch viele Nutzer nehmen diese Hinweise nur flüchtig wahr.

Auffallen und Emotionen wecken

Dass es heute ganze Studiengänge gibt, die sich ausschließlich mit Werbung, Marketing und Kommunikation befassen, und dass Unternehmen Jahr für Jahr Milliardenbudgets in Kampagnen investieren, zeigt eindrücklich: Werbung verfolgt klare Ziele und ist längst ein zentrales Instrument wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Kommunikation.

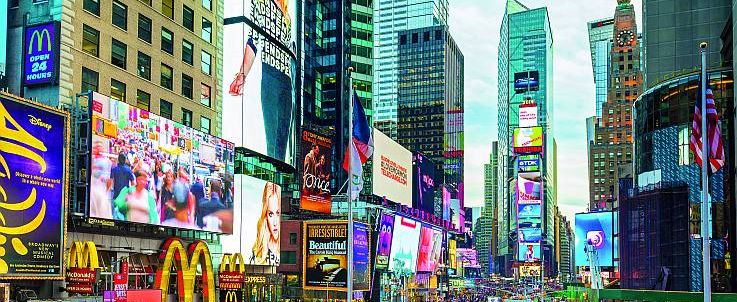

An erster Stelle steht die Aufmerksamkeit. In einer Welt, in der Konsumenten täglich mit Tausenden von Botschaften konfrontiert werden, muss Werbung vor allem eines leisten: auffallen. Schon Sekundenbruchteile entscheiden darüber, ob ein Plakat, ein Spot oder ein Onlinebanner wahrgenommen oder übersehen wird. Doch Aufmerksamkeit allein reicht nicht. Werbung soll Interesse wecken und im besten Fall ein Bedürfnis verstärken oder sogar erst erzeugen. Ein Auto ist nicht nur ein Fortbewegungsmittel, es steht in der Werbung für Freiheit und Abenteuer. Ein Joghurt ist mehr als ein Milchprodukt – er wird als Symbol für Gesundheit, Natürlichkeit oder Lifestyle präsentiert. Die Botschaften sind gezielt so gestaltet, dass Konsumenten positive Assoziationen entwickeln und eine emotionale Bindung entsteht: Das muss ich haben und dann werde ich noch ein bisschen glücklicher sein…

Vom Vertrauen zum Kauf

Darüber hinaus soll Werbung Vertrauen schaffen: Marken versuchen, sich durch wiederkehrende Slogans, Logos oder ein bestimmtes Design dauerhaft im Gedächtnis der Menschen zu verankern. Beständigkeit vermittelt Verlässlichkeit: Wer seit Jahren denselben Schokoriegel kauft, verbindet damit nicht nur Geschmack, sondern auch ein Gefühl von Vertrautheit und Sicherheit. Ein weiteres Ziel ist die Differenzierung im Wettbewerb. Bei unzähligen ähnlichen Produkten, etwa Zahnpasta oder Waschmittel, wäre ohne Werbung kaum erkennbar, worin sich die Angebote unterscheiden. Werbung hebt bestimmte Merkmale hervor – sei es die „extra weiße Wirkung“, die „natürliche Frische“ oder die „nachhaltige Verpackung“. Auf diese Weise wird ein Produkt aus der Masse herausgelöst und im Idealfall zur bevorzugten Wahl. Nicht zu unterschätzen ist auch die Funktion der Imagebildung. Werbung wirkt nicht nur auf einzelne Produkte, sondern auf die Wahrnehmung ganzer Unternehmen oder Institutionen. Automobilhersteller inszenieren sich als Wegbereiter einer klimafreundlichen Mobilität, Modefirmen als Ausdruck von Individualität und Freiheit. Auch gemeinnützige Organisationen nutzen Werbung, um Spendenbereitschaft zu fördern oder gesellschaftliche Anliegen in den Vordergrund zu stellen. Jeder will der Beste sein! Schließlich soll Werbung Handlungen auslösen – im klassischen Sinn den Kauf eines Produkts, aber auch das Anklicken einer Internetseite, das Abonnieren eines Newsletters oder die Teilnahme an einer Aktion. Sie ist damit immer auf eine Reaktion ausgerichtet, die messbar gemacht wird: durch Verkaufszahlen, Reichweitenanalysen oder Klickstatistiken.

Kritik und Grenzen

So unverzichtbar Werbung für Unternehmen ist, so groß ist auch die Kritik, die ihr entgegengebracht wird. Viele Menschen empfinden sie als aufdringlich und allgegenwärtig. Ob im Fernsehen, auf Plakaten, in Apps oder sogar im öffentlichen Nahverkehr – kaum ein Lebensbereich bleibt werbefrei. Die ständige Konfrontation mit Werbebotschaften führt nicht selten zu einer Art Reizüberflutung, die wiederum Abwehrhaltungen wie Adblocker, die schon erwähnten „Bitte keine Werbung“-Aufkleber oder das bewusste Meiden bestimmter Medien hervorruft. Statt Fernsehabend mit TV-Sender wird dann eben eine werbefreie DVD eingelegt oder ein Film eines Streamingdienstes eingeschaltet.

Ein zentraler Kritikpunkt aber ist die Manipulation. Werbung beschränkt sich nicht darauf, Informationen über Produkte zu liefern, sondern inszeniert Gefühle, Bedürfnisse und Sehnsüchte. So entsteht der Vorwurf, Konsumenten würden zum Kauf von Dingen verführt, die sie eigentlich nicht benötigen. Besonders problematisch erscheint dies im Hinblick auf Kinder und Jugendliche, die noch weniger in der Lage sind, subtile Werbestrategien zu durchschauen. In Großbritannien wurden nun schon mehrfach Werbeanzeigen verboten, weil Models als „ungesund dünn“ eingestuft wurden und somit zu falschen Schönheitsidealen beitragen können. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat Werbung für ästhetische Gesichtsbehandlungen mit Vorher-Nachher-Fotos verboten: Sie gilt als irreführend und besonders verführerisch für junge Menschen. Hinzu kommt die Frage der Glaubwürdigkeit. Schlagworte wie „natürlich“, „nachhaltig“ oder „klimaneutral“ werden in der Werbung häufig verwendet, ohne dass dahinter substanzielle Taten stehen – Stichwort Greenwashing. Solche Praktiken verstärken den Eindruck, dass Werbung oft mehr Schein als Sein produziert. Folgerichtig hat das Landgericht Frankfurt kürzlich verboten, dass Apple seine Smartwatches als „CO2-neutral“ bewirbt, weil es darin eine irreführende Werbung sieht.

Dass Gerichte so oft wegen Werbe-Fragen angerufen werden, spricht Bände und offenbart, wie Unternehmen immer auch Grenzen ausloten. Doch die erwünschte Aufmerksamkeit ist häufig schon vor einem möglicherweise einschränkenden Gerichtsurteil erreicht – negative Folgen hin oder her. Finanzielle Interessen stehen oft im Vordergrund.

Auf dem Markt der Möglichkeiten

Ein Blick in den Werbemarkt der Zukunft zeigt, dass Werbestrategen meist einen Schritt (oder gleich mehrere) voraus sind. Ein großer Anbieter für Außenwerbung macht mit dem Slogan „Für Städte. Für Menschen“ auf sich aufmerksam. Viele größere Städte verbinden Toilettenbetrieb mit Werbeflächen: Wer Toilettenhäuschen betreibt, bekommt Werberechte als Kompensation. Ähnliche Modelle gibt es mit Bushaltestellen. Läuft die Vertragszeit aus und bekommt ein anderer Bieter den Zuschlag, dann wird alles wieder abgebaut. Ob solche Praktiken wirklich dem nachhaltigen Wohl von Städten und Menschen dienen? Wem das Geschäft mit den Stadttoiletten zu mühsam ist, der setzt auf das neue Zauberwort der Werbebranche: Digital Out of Home (DOOH). Außenwerbung hat – aus Werberperspektive – den Vorteil, dass man sich nicht einfach wegklicken oder ausschalten kann. Ihre Wirksamkeit wird erhöht, wenn sie digital unterstützt wird: Digitale Displays, die Inhalte flexibel und in Echtzeit ausspielen können – je nach Tageszeit, Wetter oder Standort. Ein Werbespot für Sonnenbrillen läuft also bei Sonnenschein, während bei Regen Gummistiefel im Fokus stehen. Damit verknüpft DOOH die Reichweite klassischer Außenwerbung mit den Möglichkeiten datengetriebener Kommunikation. Der Datenschutz setzt gewisse Grenzen, doch technisch ist es dank Mobilfunkzellen und WLAN durchaus möglich, digitale Werbeflächen mit Handydaten Vorbeigehender abzustimmen, um so im rechten Augenblick die „richtige“ Werbung abspielen zu können. Im Fußball wird das dank Digital In-Game Advertising längst praktiziert. Die Werbebotschaften auf den Banden werden bei TV-Übertragungen digital ersetzt und können so je nach Land oder Sender passgenau angeglichen werden. Wir werden künftig erleben, wie KI-generierte Inhalte Werbebotschaften automatisch an Tageszeit, Wetter oder die Stimmung der Passanten anpassen. Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR) eröffnen völlig neue Möglichkeiten, Produkte direkt im persönlichen Umfeld erlebbar zu machen. So kann man etwa Möbel virtuell in den eigenen Raum projizieren oder Kleidung digital anprobieren. Der Preis: Autonomie und Privatsphäre. Obendrein wird man wohl auch die Wirksamkeit kritisch betrachten müssen: Nicht jede technische Innovation garantiert automatisch höhere Akzeptanz und größeres Vertrauen bei den Konsumenten. Wie so oft, gilt es wohl auch in punkto Werbung: Wachsam bleiben!